外科紹介

1)手 術

現在、常勤外科医4名、非常勤外科医 10 数名にて外来・入院診療を行っています。

常勤医4名は消化器外科・肝胆膵外科が専門ですが、乳腺・肛門疾患等も扱っています。3 年間の手術例数を下記に示します。鼠経部ヘルニア、胆石症、大腸癌の手術が多いですが、9割は腹腔鏡で手術を行っています(括弧内は腹腔鏡手術です)。腹腔鏡手術であれば手術創が小さく痛みも少なく入院期間も短くて済みます。鼠経部ヘルニアも従来の鼠経部を切る前方アプローチよりも手術創が小さく術後の疼痛も少ないので腹腔鏡での手術を当院は推奨しています。

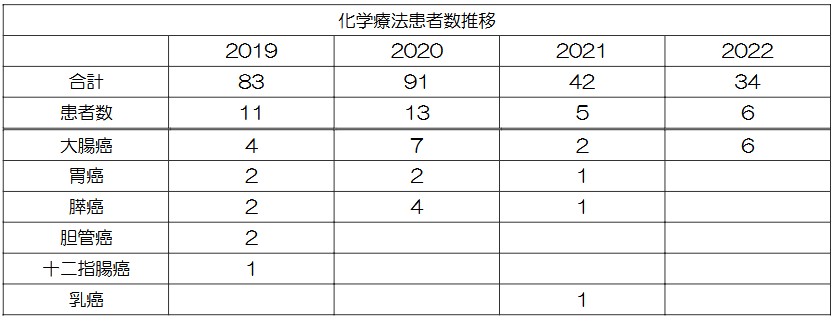

2)化学療法(抗がん剤治療):下記表参照

消化器癌や乳癌の化学療法を中心に行っていますが、手術前後の化学療法はもちろん、再発進行した癌の

患者さんについても、症状緩和や QOL(質的生活向上)のために化学療法を行っています。

3)乳腺疾患:乳腺科を標榜していますが、外科でも診察可能です。

乳癌は女性の癌罹患率の第 1 位ですが、死亡率は第 5 位であり、平均の 5 年生存率は 90%以上と言われています。早期に発見して早期に治療すれば治癒も可能な癌です。

当院では、健診から手術、癌治療まで行っています。

① 乳がん検診

乳癌検診は以前のような触診ではなくマンモグラフィーでの検査が最も推奨されています。触診は必ずしも必要ではなく希望されなければ触診も不要です。明らかな腫瘤を認めたり皮膚へ浸潤したりしている時以外は触診することはなく、主にマンモグラフィーで検診をしています。ただ、検診にはマンモグラフィーのみでなく恐らく超音波検査も有効であろうと言われているので、当院ではマンモグラフィーと超音波検査で乳癌検診を行なっています。また、水曜日の午前中はマンモグラフィーも超音波も女性の技師が担当していますので、女性技師の検査をご希望であればお申し出ください。

② 手 術

乳腺科専門病院で行われている腋窩リンパ節郭清省略のためのセンチネル法は当院では施行していません。しかし、一般的な手術である乳房全摘術や乳房温存手術(この場合は根治目的のために他病院で放射線治療を追加してもらいます。)に腋窩郭清術を加えた方法は行っています。

③ 化学療法(抗がん剤治療)

乳癌の手術前後に行う化学療法はもちろん行いますし、それ以外に再発転移された場合にも行います。

乳癌は他の癌と違い 5 年や 10 年経ってから再発や転移を来す場合も多々あります。当院だけでなく他の病院やかなり以前に手術されている方でも、再発転移に対して化学療法を行うことができます。

一般的に乳癌の化学療法は他の癌に比して抗がん剤が奏功することが多いので、症状緩和や QOL の改善が期待できます。

4)肛門疾患:肛門科だけでなく外科でも診察可能です。

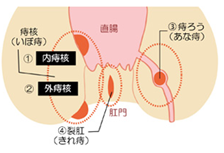

肛門疾患は肛門出血(いわゆる下血とは違い排便時に紙や便につく程度の鮮紅色の出血が多いです。)、肛門部痛、脱肛が三大症状です。

多くは痔核(いぼ痔と言われます)ですが、痔ろう(あな痔と言われます)、裂肛(きれ痔と言われます)もあります。

痔ろうは切開や手術が必要ですが、裂肛は自然治癒することが多く、痔核もまずは坐薬で経過を診ます。

坐薬で効果がない時には、ジオン注という注射治療や痔核切除という手術を行います。まずは、上記の三大症状がある方は気軽に受診ください。

下記に痔核(内痔核と外痔核)、痔ろう、裂肛のシェーマを示します。

5)当院 腹腔鏡手術の特色

① 腹腔鏡下胆嚢(たんのう)摘出術

この手術は腹腔鏡を用いてお腹を大きく切らずに胆嚢を切除・摘出する手術です。

当院では3ポート法(通常の腹腔鏡手術より1本少ない方法)・クリップレス法を用いています。

手術適応:胆石症、胆嚢炎、胆嚢ポリープなど

上記にて腹痛・発熱などがある、癌(がん)の疑いがある、など

麻酔:全身麻酔

手術時間:1~2時間

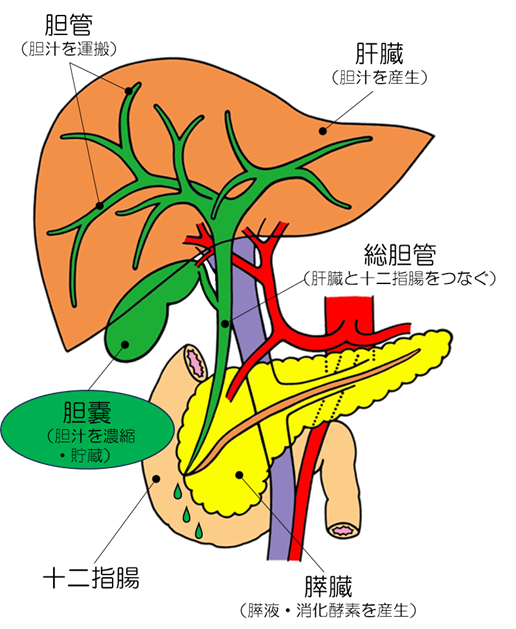

まずは胆嚢の役割と、なぜ手術が必要かを説明します。

<胆嚢(たんのう)の役割>

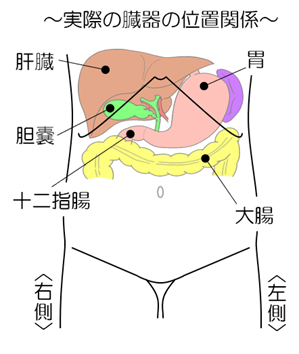

胆嚢は胆汁をため込んだ嚢(ふくろ)で、肝臓(かんぞう)の下に半分くっついて存在しています。胆汁は肝臓で産生され、胆管へ流れ込み十二指腸へ排出されます。その際に胆汁を胆嚢内に溜め込み、濃縮して、十二指腸に胃で消化された食物が入ってくると、胆嚢の収縮がおこり濃くなった胆汁が十二指腸へ流れ込み、膵臓(すいぞう)から分泌される膵液の消化酵素と混ざって、脂肪やたんぱく質を分解して腸から吸収しやすくします。

このように胆嚢はA:胆汁をため込む、B:食事とともに収縮する、という活動するのみで直接消化する臓器ではありません。ですがこのA・Bの働きが悪くなると胆嚢内に砂や泥のような成分ができてきます。これが胆石になっていくのです。

直接消化する臓器ではないので、胆嚢を摘出しても大きな影響はありません。なぜなら常に薄い胆汁が胆管から十二指腸へ流れ出し消化を助けているからです。ただし多量に脂濃い食べ物を食べると消化しきれずに下痢になることがあります。

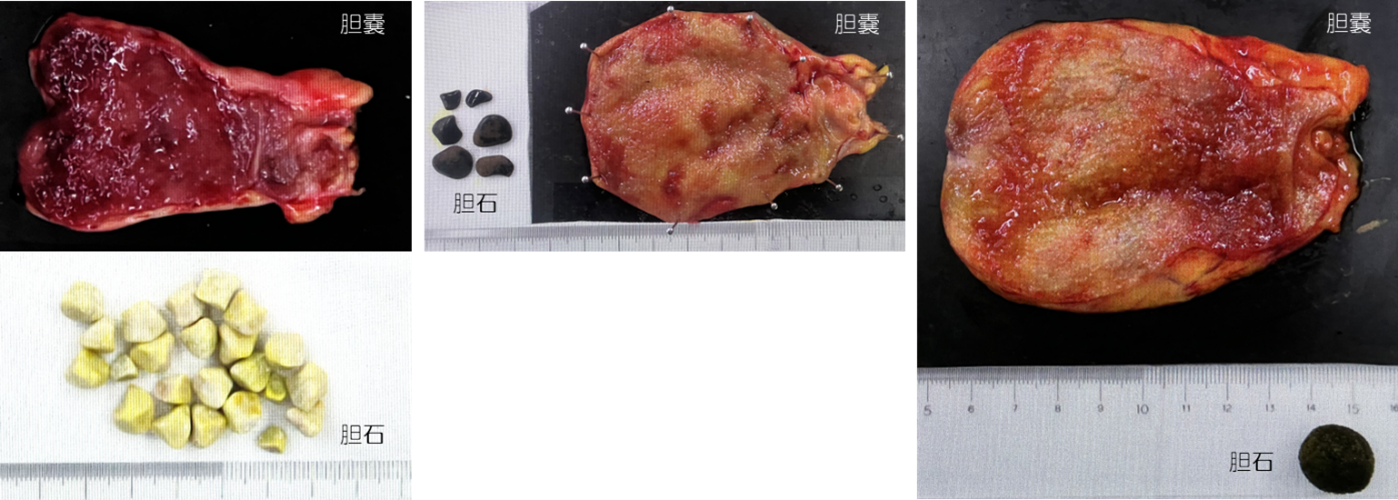

胆石症:

胆石は胆汁に含まれる成分が凝縮され結晶のように固まったものです。結石ができる部位によって「胆嚢内結石」、「総胆管結石」、「肝内結石」に分けられますが、胆嚢内結石が約8割です。

胆汁中のコレステロール成分が高いときや細菌感染で発症すると言われています。

約50%の人に“胆石発作”と呼ばれる右肋骨下の痛みやみぞおちの痛み、右肩痛がみられます。

また結石が胆嚢の出口にはまり込むと炎症を起こし、感染を合併し急性胆嚢炎になり、黄疸や発熱がみられることがあります。

胆石発作や胆嚢炎の症状がみられる場合は手術をお勧めしています。

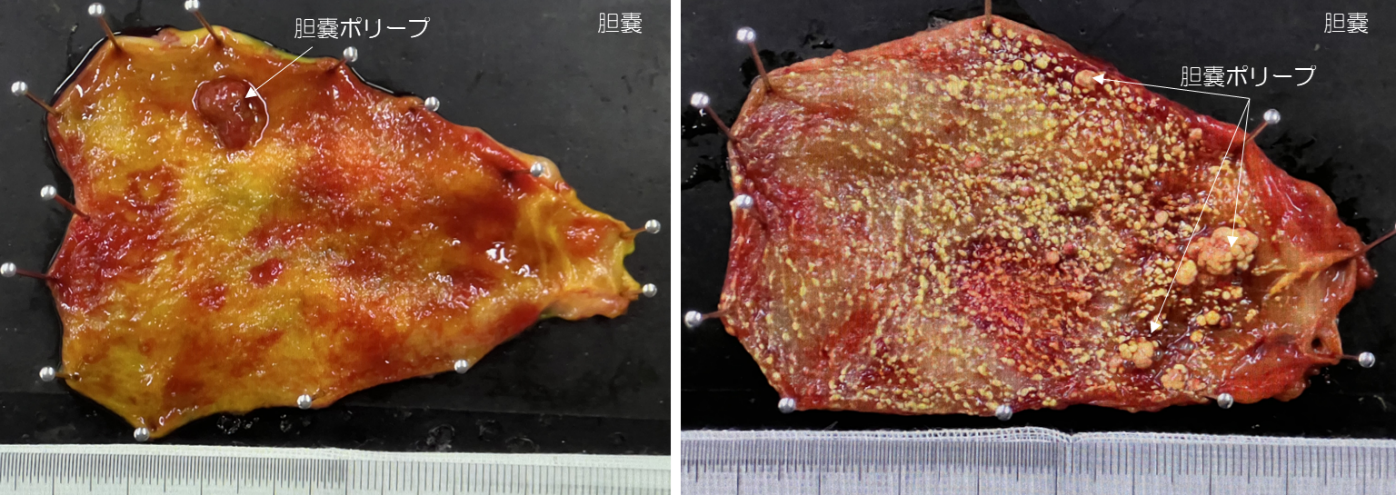

胆嚢ポリープ:

胆嚢内の粘膜にできる隆起物で、通常無症状です。そのほとんどが良性で大きさも数mm程度です。

しかし中には大きさが10mmを超えるものがあり、その場合は悪性の可能性を考えなければなりません。

通常5mm以下では悪性の可能性は数%ですが、10mmを超えてくると増加し、15mmを超えると25%程度に悪性が含まれると言われており、

20mmを超える場合では約80%以上に胆嚢(たんのう)癌(がん)を認めると言われます。

当院では精査のうえ、10mmを超えるポリープや、短期間で大きくなるような場合は積極的に手術をお勧めしています。

<手術方法>

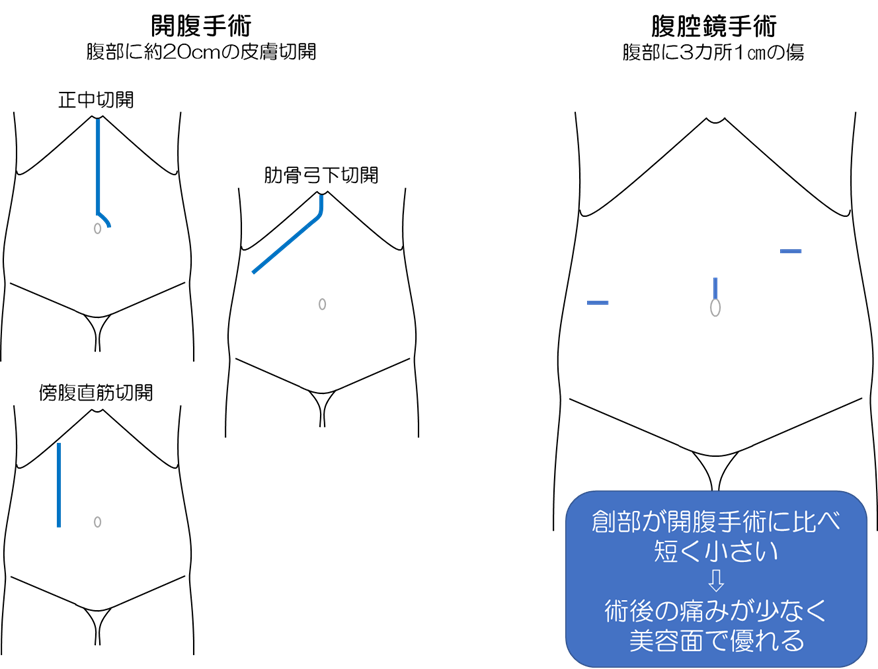

胆嚢摘出術には腹腔鏡手術と開腹術があり、当院では基本的に腹腔鏡手術を選択しています。

そのメリットは「傷が小さい」ということです。その結果、術後の傷の痛みが開腹術に比べ少なく、術後の回復が早い傾向にあります。手術翌日から自分で動けるようになり、傷の痛みで痰が出せないなど肺炎につながるような状態に陥りにくくなります。

傷の大きさは開腹術では約20㎝の傷痕が残りますが、腹腔鏡手術では1つが1~2㎝程度の傷痕になり、美容面でも優れています。

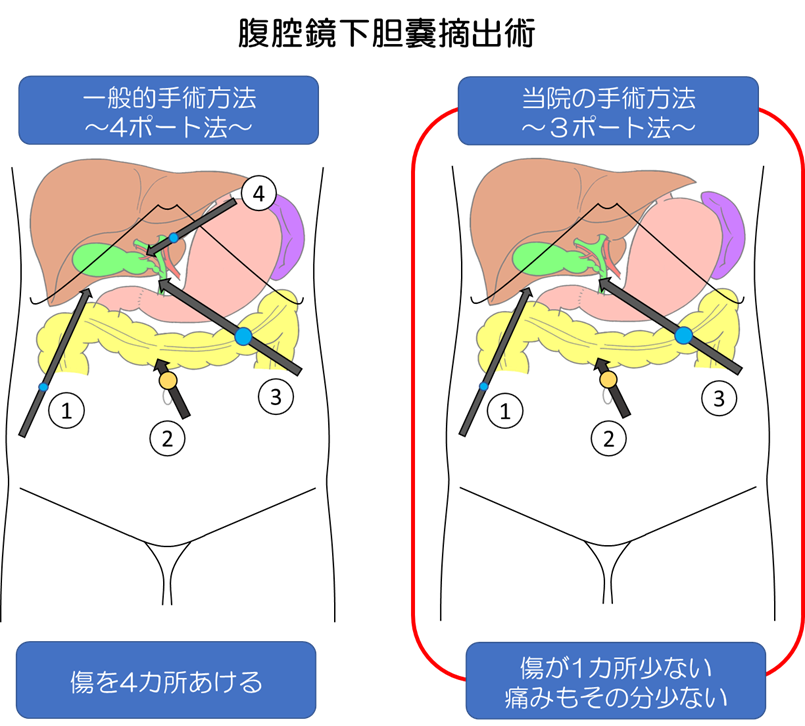

さらに当院では腹腔鏡手術を通常4ヵ所の操作で行うところ(4ポート法)、3ヵ所で施行すること(3ポート法)で体の負担をより少なく、美容面でも傷を少なくするよう努めています。

また手術操作の点では一般的によく使用される血管や胆嚢管を結紮切離するための金属クリップを使用していません。特殊な装置を用いて血管を処理し、吸収される糸で胆嚢管を処理し切離します。そうすることで、まれに生じる金属クリップによる合併症(胆管狭窄・総胆管内異物など)を未然に防ぐことができます(クリップレス手術)。

ただし、腹腔鏡手術が適応できない場合もあります。それは胆嚢が存在する上腹部の開腹手術の既往がある場合です。

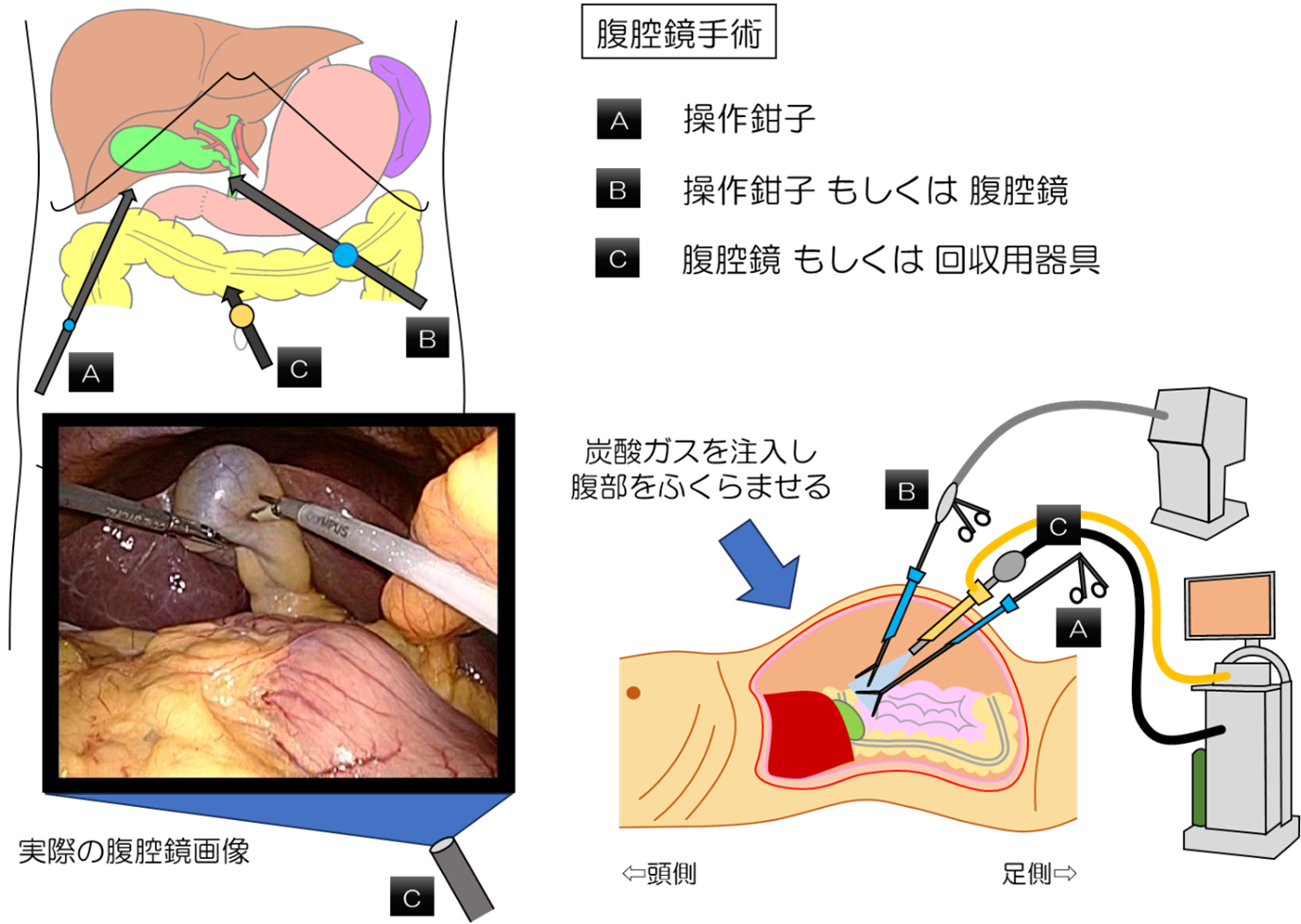

のちに示しますが、腹腔鏡手術は閉鎖された空間で手術をするため、充分な視野が必要です。

それゆえ、過去の開腹手術により腹腔内で腸や肝臓などが腹壁などとくっついて(癒着(ゆちゃく))いると、視野が得られず、臓器損傷などの合併症を起こしやすくなります。

さらに術前の画像診断で著しい炎症が存在している場合や、明らかな胆嚢癌が疑われる場合なども基本的には腹腔鏡手術の適応外になります。

しかし胆嚢癌と診断されている以外、前述の場合でも安全に腹腔鏡手術可能と思われれば積極的に試みるようにしております。

もちろん無理な手術選択はせず、術中判断で開腹手術に切り替えることもあります。当院では安全第一をモットーとしております。

<実際の手術手技>

臍上部に1.5㎝の小切開をおき、開腹します。そこからポートという筒を入れ、おなかの中に炭酸ガスを注入し、手術操作ができるようにふくらませます(気腹)。臍上部ポートから腹腔鏡を挿入し腹腔内を観察しながら、次に2カ所からポートを挿入しそれぞれ操作鉗子を入れて手術をおこないます。

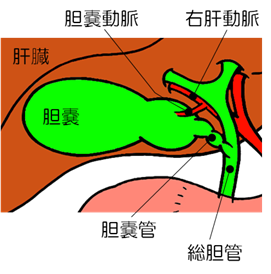

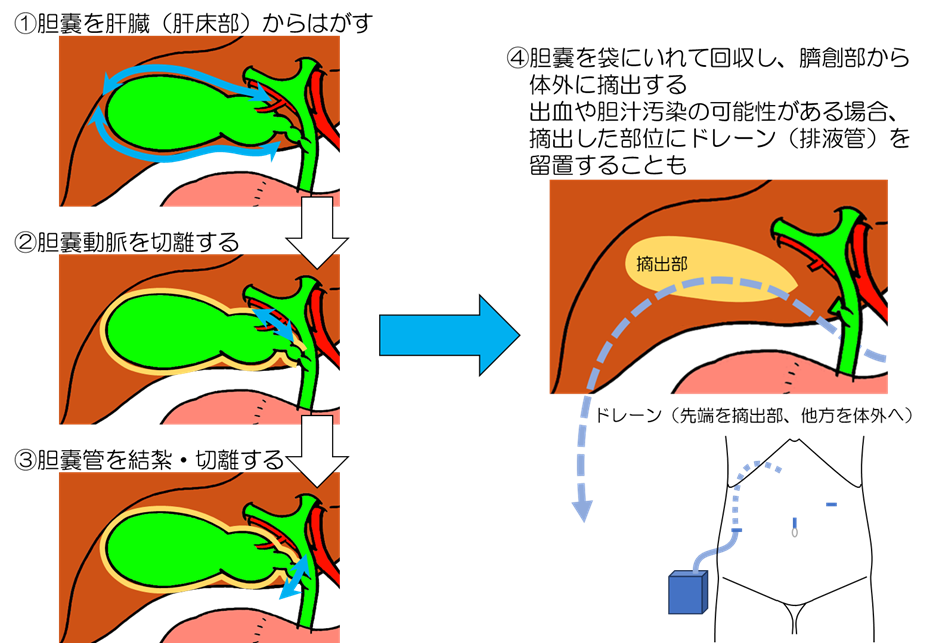

胆嚢は約半分くらい肝臓にくっついているため、これを超音波凝固切開装置とよばれる器具で切離して肝臓から完全にはがします。次いで胆嚢を栄養する胆嚢動脈という血管を上記装置で切離します。この装置は超音波の高振動で組織の凝固と切開を同時におこなえるため、細い血管であれば糸でくくらずとも止血がおこなえます。

最後に胆嚢と総胆管をつなぐ胆嚢管を処理します。吸収される糸で胆嚢管を結紮して切離し、胆嚢を摘出します。この処理を最後におこなうことで、胆嚢と総胆管の関係が詳細にわかるため、間違って総胆管を切離するという合併症を起こしにくくなります。

炎症が強い場合、胆嚢が総胆管とくっついていて胆嚢管がわからないことがあり、最初に胆嚢管を切離しようとするとくっついた総胆管を切離する合併症が起こることがあるからです。

摘出された胆嚢は回収用器具に入れて、臍の創部から体外に取り出します。手術中に出血や胆汁汚染などがなければそれぞれのポートを抜去して傷を閉じて手術終了です。術中出血や汚染の可能性があれば胆嚢摘出部位にドレーンという排液管を留置しておきます。

この管は術後排出される液体がきれいになれば抜去します。

これらの手術操作は炎症や癒着が強くあると余分に1時間程度時間を要することもあります。

若い方はもちろん、高齢の方でも安全に手術をおこなうことができます。お気軽にご相談ください。

② 腹腔鏡下ヘルニア修復術

この手術は「ヘルニア」と呼ばれる「脱出」した臓器や組織を元にもどし、脱出しないように組織を修復・補強するものです。

それゆえ、脱出する場所によりいろいろなヘルニアがあります。ここでは当院でおもに施行している

A.鼡径(そけい)ヘルニア、B. 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア の腹腔鏡手術について説明していきます。

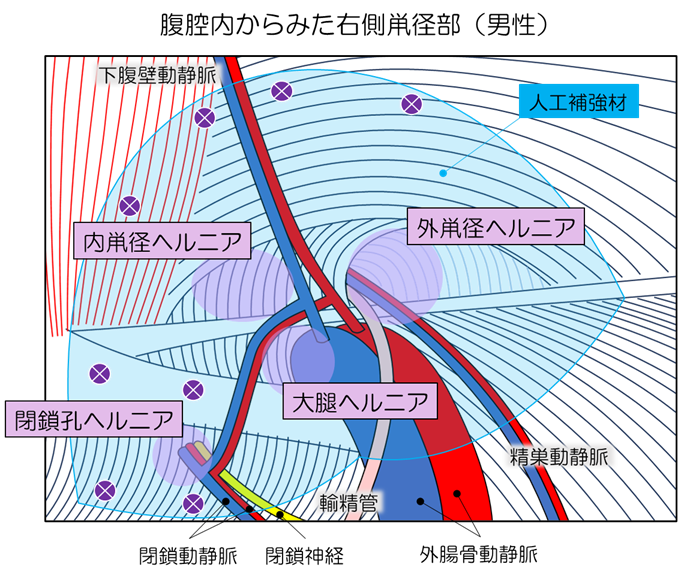

他に大腿ヘルニア、閉鎖孔ヘルニアなどがありますが、手術方法はA. 鼡径ヘルニアの手術に準じているため後に補足してあります。

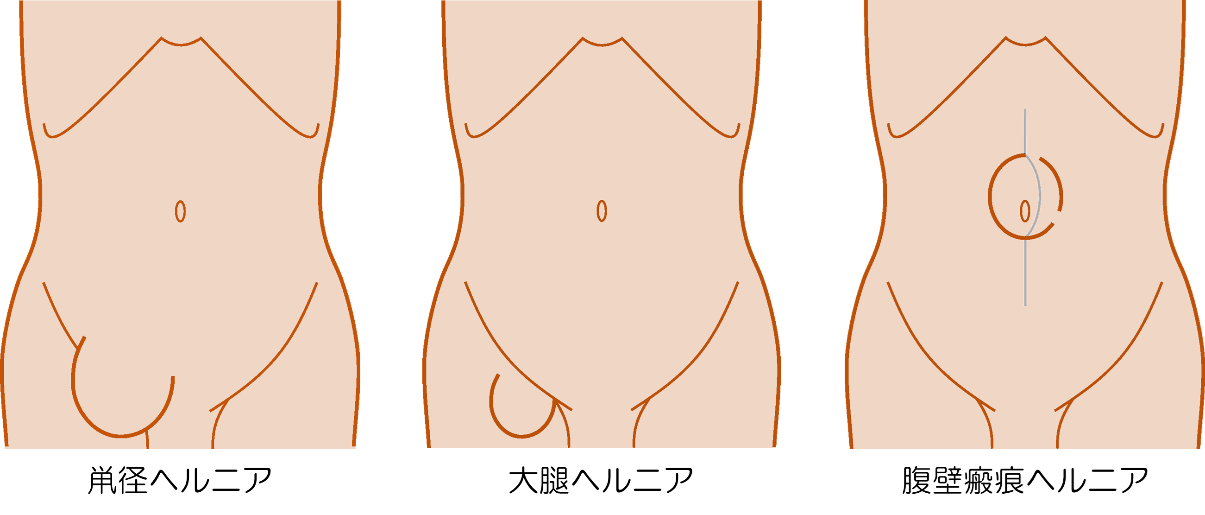

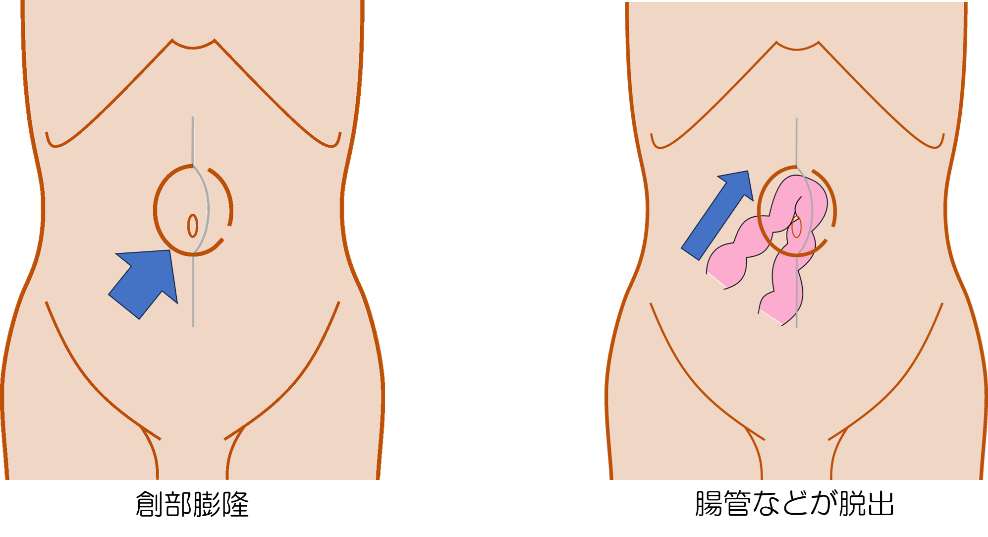

各種ヘルニア(体表からみた場合)

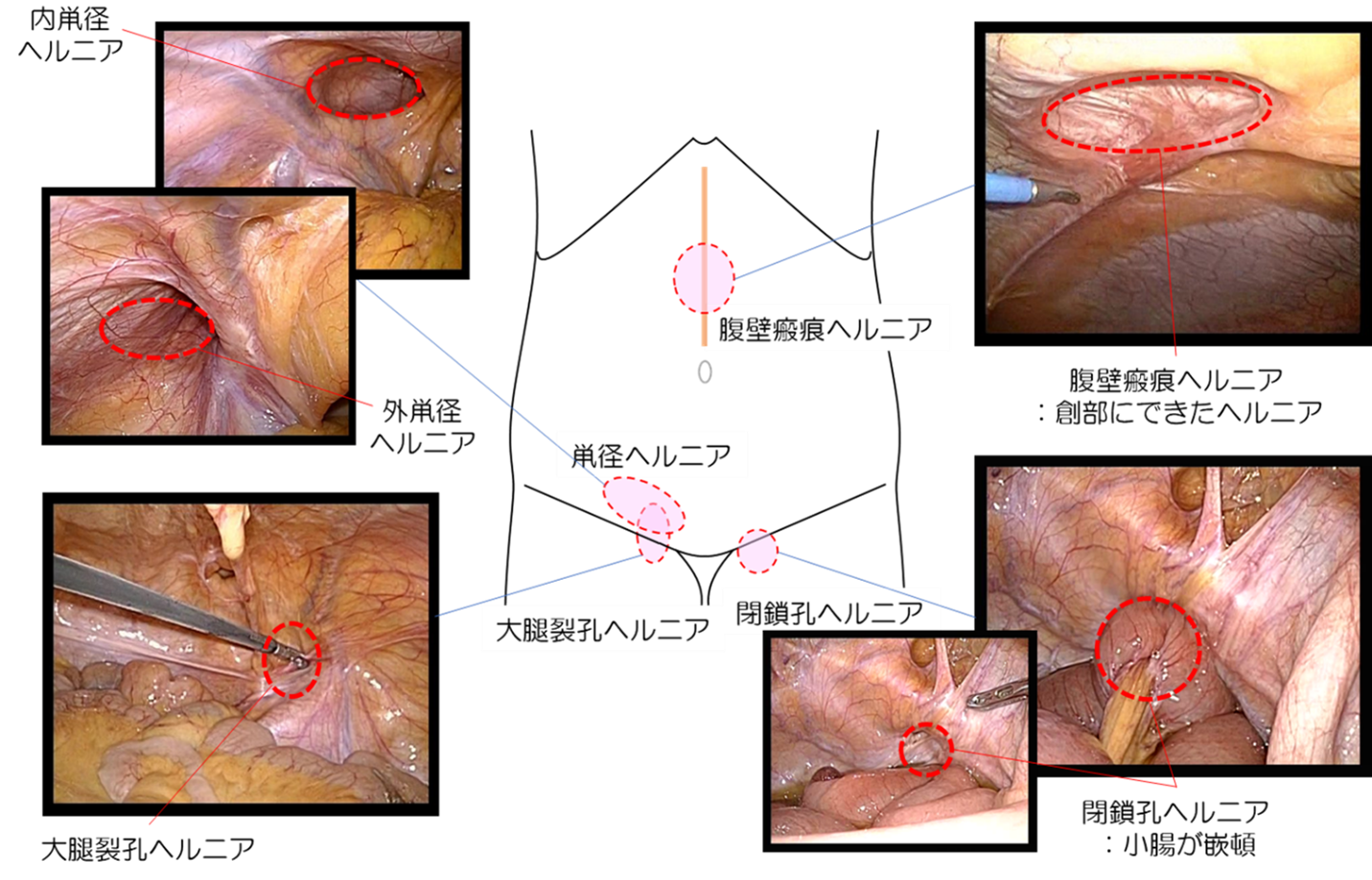

各種ヘルニア(腹腔内からみた場合)

そもそも「ヘルニア」とは本来お腹の中にあるべき腸管などがヘルニア門と呼ばれる“孔(あな)”を通って皮下にとび出してくることです。

症状はほとんどありませんが、なかには腸管が引っ張られる痛みや鈍痛などを訴える方もおられます。

なにしろ皮膚が急にぷっくり膨らむため「気持ち悪い」「見栄えが悪い」などの理由で手術を希望される場合もあります。

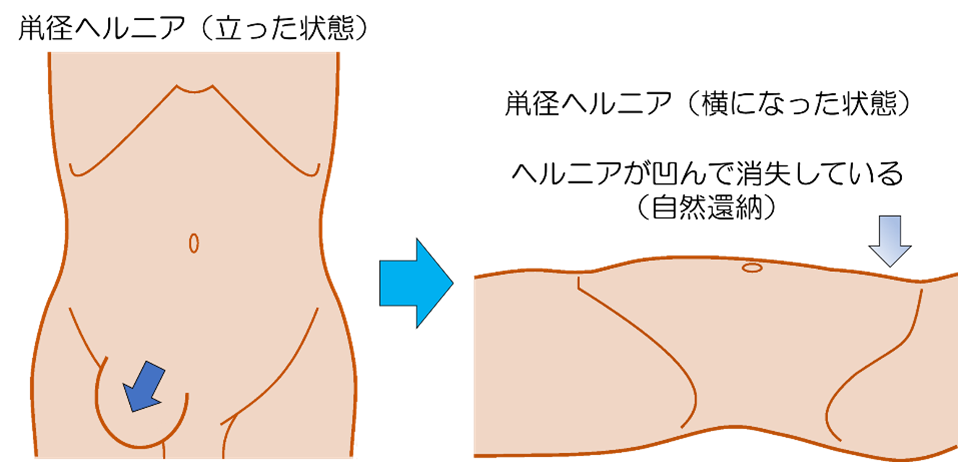

ヘルニア門という孔が大きい場合は横に寝たりするだけで自然に凹んでしまう“自然還(しぜんかん)納(のう)”という

状態になるのですが、この場合は手術時期を急ぎません。むしろご高齢の方の場合、手術リスクを考慮して経過観察する場合もあります。

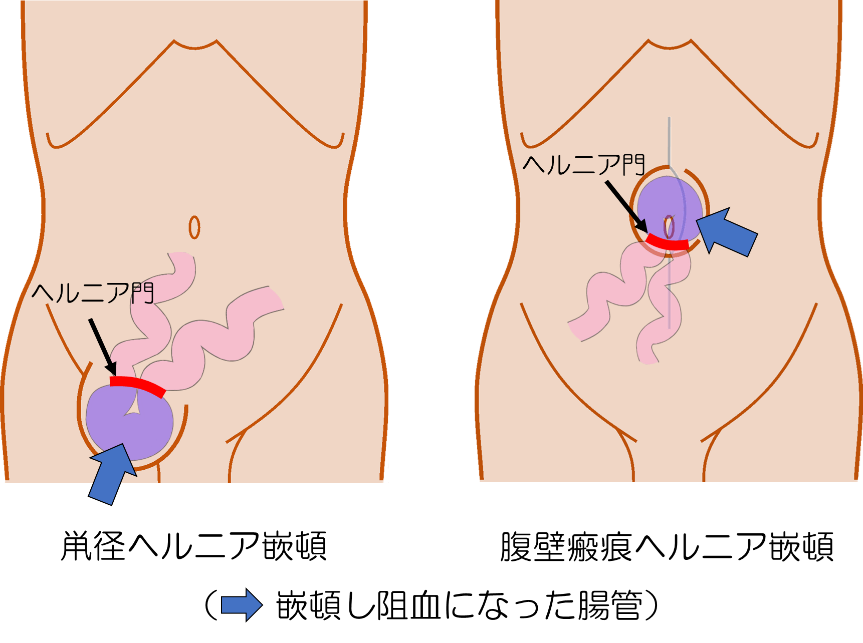

絶対的手術適応になるのは“嵌(かん)頓(とん)ヘルニア”の状態になる場合です。

これはヘルニア門が小さい場合腹腔内から強い腹圧がかかり、腸管が皮下に脱出して自然還納されない場合を示します。

この場合、長時間嵌頓状態になると脱出した腸管が阻(そ)血(けつ)状態(血液がかよわなくなること・指先にゴム輪をかけてぎゅっと縛ったときに変色するのと同じ)になり、腸が腐ってしまいます。

そうなると開腹し腸管切除をおこなう必要がでてきます。この場合感染に弱い人工補強材を用いた修復術ができなくなります。

なので、何度もヘルニアが出てふくらんだままになり戻りにくくなった経験をお持ちの方は早々に手術をうけることをお勧めします。

A. 鼡径ヘルニア

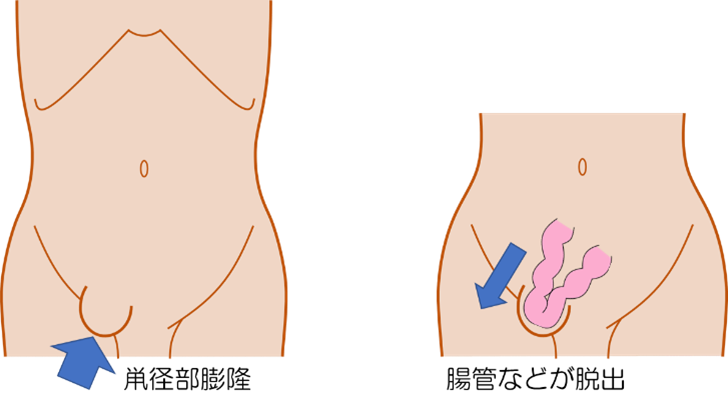

この病気は脚の付け根の“鼡径部”からおなかの中の腸が脱出する病気で、俗に“脱腸”と呼ばれるものです。

慢性的に鼡径部に腹圧がかかり続けることに加え、加齢により体の組織が弱くなることで脱出するすき間(ヘルニア門)が形成され、おなかのなかの腸や脂肪が脱出し鼡径部がふくらみます。

脱出はうっすらふくらむ程度からにぎりこぶし大まで様々で、症状も無症状から不快感・腹痛や引っ張られる感じなど色々です。

通常、あおむけになり休んでいると自然にへこみ症状もなくなります。

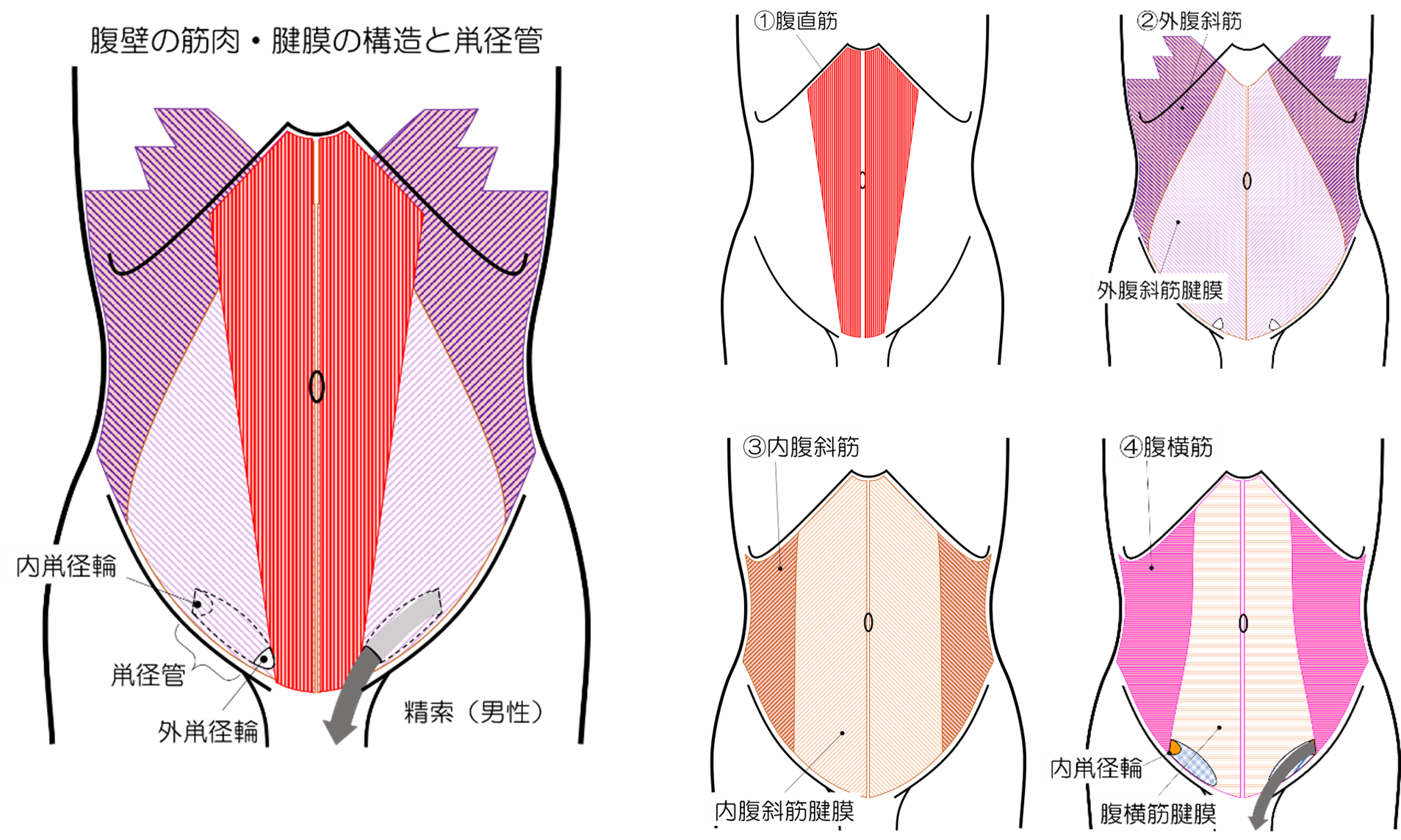

①→④へ 体表面→深層へ

腹壁の筋肉・腱膜の構造は前図のように重なり合って腹壁を補強しています。しかしもともと腹壁には穴があり(内鼡径輪)、おなかの中から腱膜で構成された鼡径管というトンネルを通って外鼡径輪から外の組織まで管がつながっています。

その管の中を男性は精子を運ぶ精管や血管が、女性は子宮を固定する靭帯が通っています。

この腱膜などの構造が腹圧や加齢によってゴム紐のように伸びた結果、内鼡径輪の穴の周りが緩んで出てくるのを外鼡径ヘルニア、それより内側の構造が緩み脱出するのを内鼡径ヘルニアと呼びます。

いずれも伸びたゴム紐は鍛えてももとにもどることはありません。なので、他の人工補強材で修復する必要があります。

前述の理由から鼡径ヘルニアは自然に治ることはなく、手術による治療が必要です。

手術方法は弱くなった部分を人工補強材のシートで修復して脱出を防ぎます。

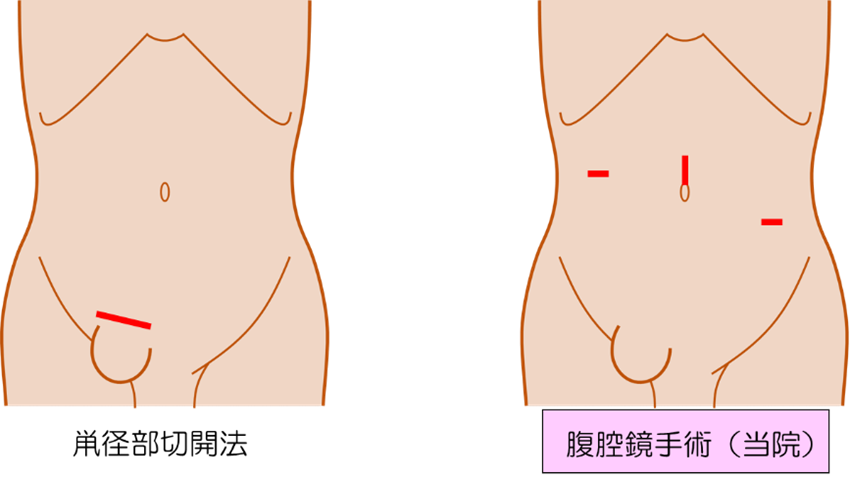

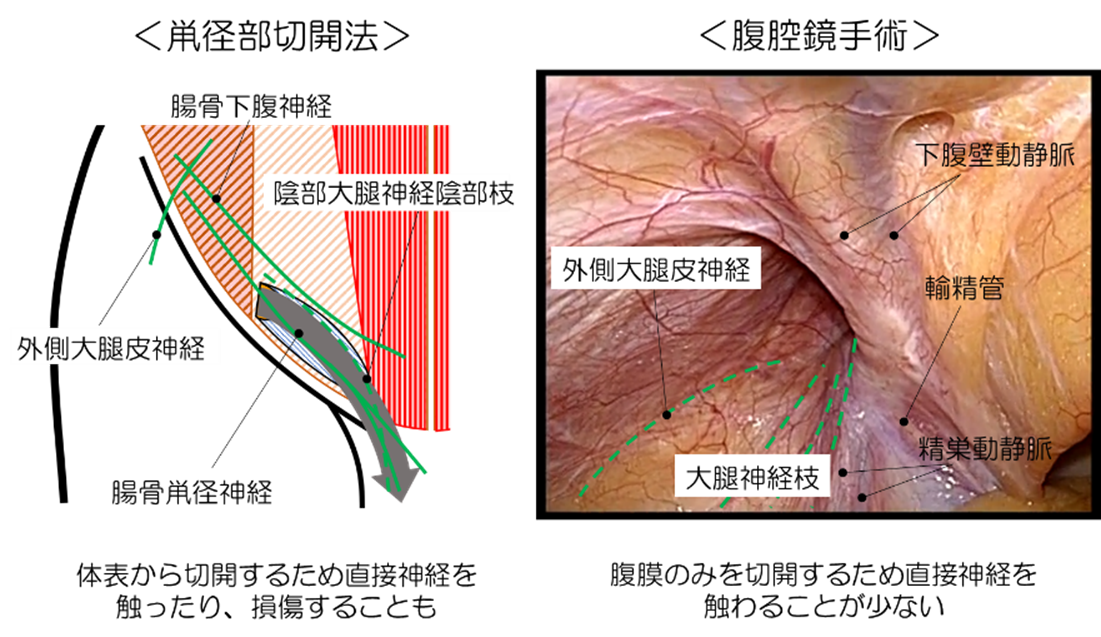

術式には主に2種類あり、昔から行われている体の外側から補強する“鼡径部切開法“と、当院でおこなっている、おなかの内側から補強する“腹腔鏡手術”があります。

<当院でおこなっている“腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術”>

手術適応:鼡径ヘルニア、大腿ヘルニア、閉鎖孔ヘルニア

上記にて腹痛・違和感がある、嵌頓の既往がある、腸閉塞になっているなど

麻酔:全身麻酔(入院治療)

手術時間:60分~90分(両側の場合、2時間~3時間)

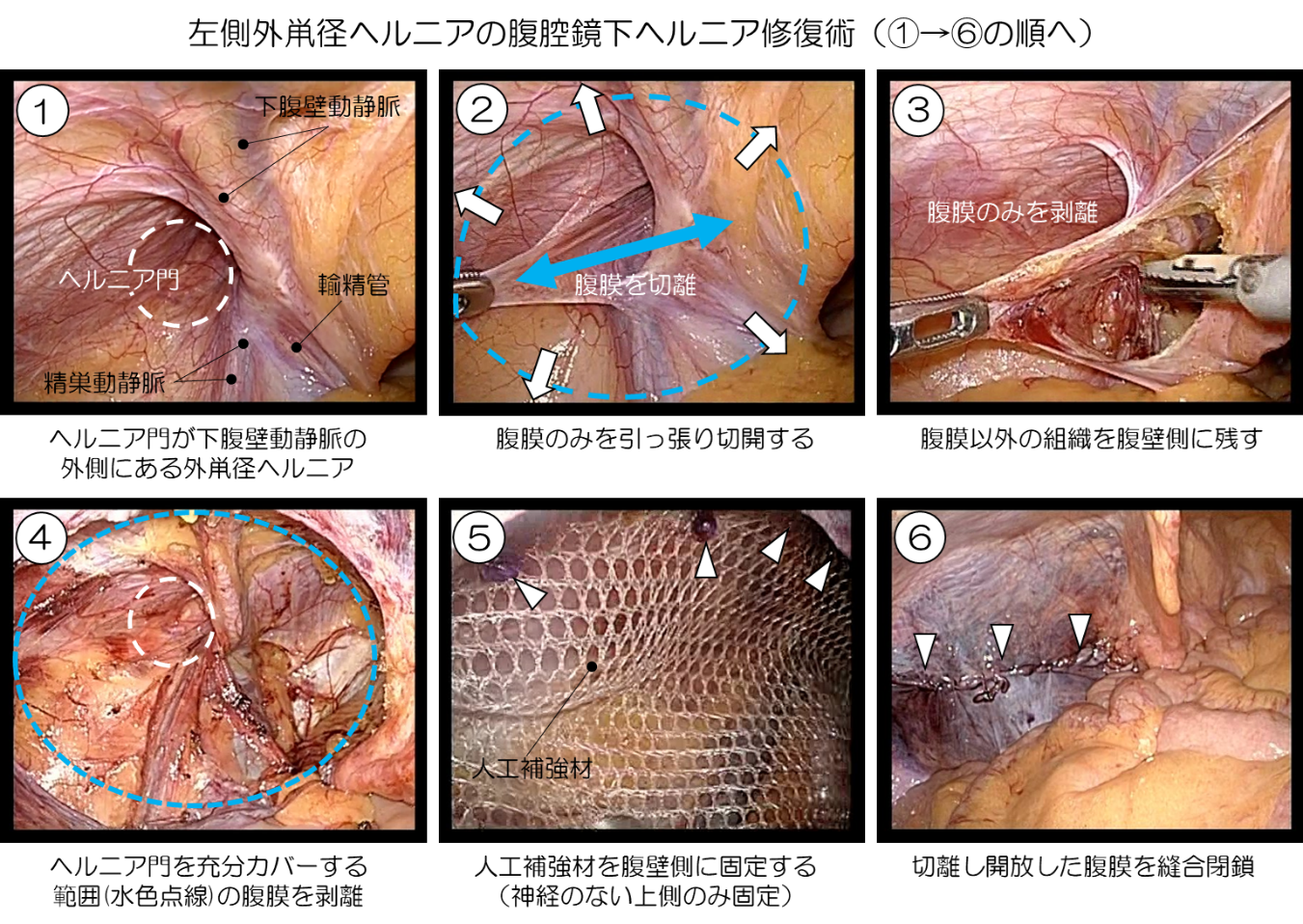

<実際の手術手技>

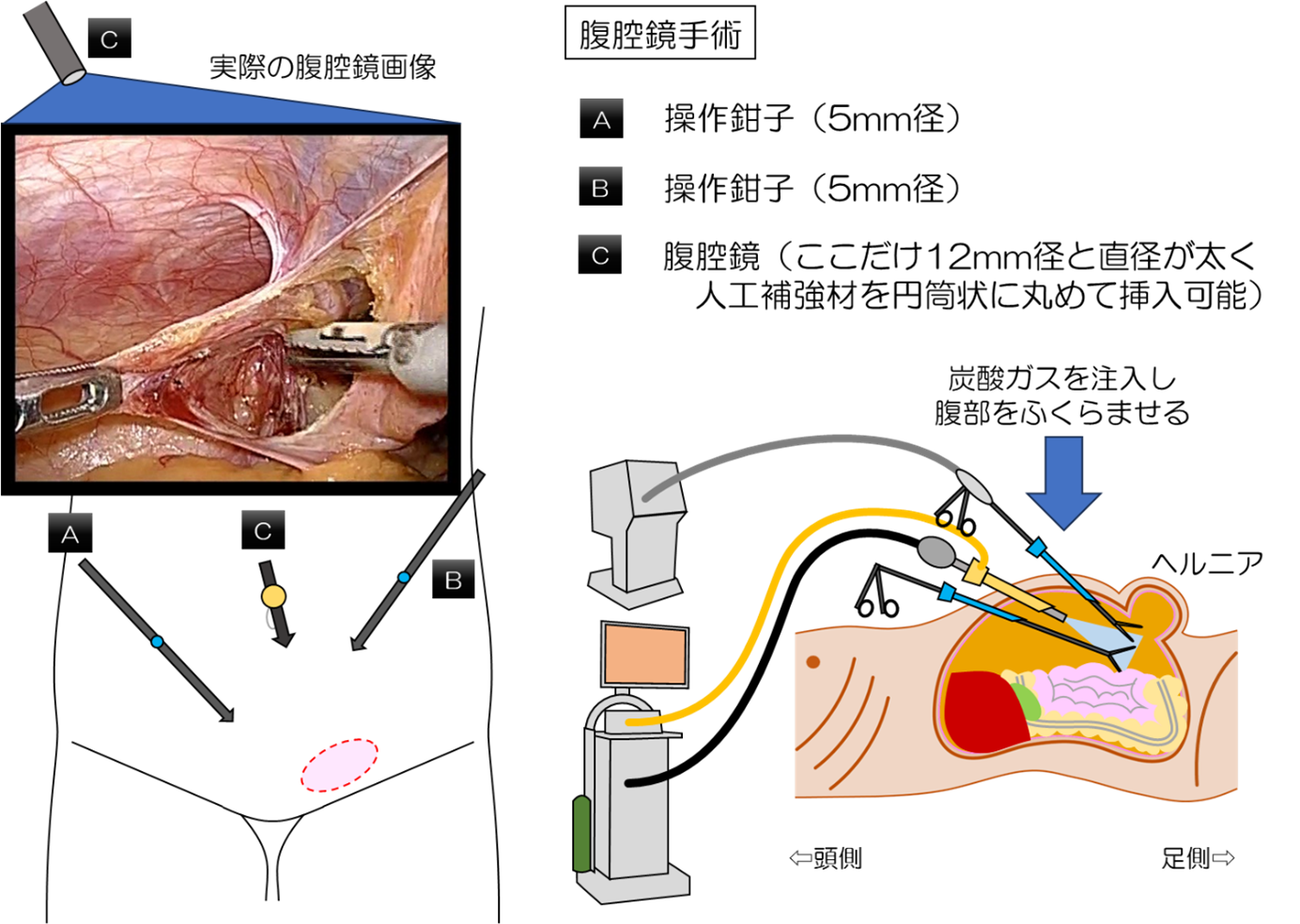

臍上部に1㎝程度の小切開をあけて開腹し、ポートという筒を入れ、おなかの中に炭酸ガスを注入し、手術操作ができるようにふくらませます(気腹)。

次いで同部から腹腔鏡を挿入して、ヘルニアの状態を観察しながら他に2カ所ポートを挿入して、そこから操作鉗子を入れて手術を行います。

まず、どこから脱出しているヘルニアかを観察します。術前診断で鼡径ヘルニア単独と診断していても大腿ヘルニアなどが合併している場合があります。

さらに鼡径ヘルニアには2種類あり、外鼡径ヘルニアと内鼡径ヘルニアがあります。

鼡径ヘルニア、大腿ヘルニア、さらには閉鎖孔ヘルニアも腹腔鏡手術では一度にすべて修復することが可能です。

また術前体表からの診察で片側のヘルニアと診断していても、体内から観察することで両側にヘルニアを発症していることがわかる場合もあります。その際は両側同時に修復可能です。

ヘルニアの場所が確認できれば脱出口であるヘルニア門の大きさを確認し、脱出している臓器があればおなかの中にもどしておきます。

嚢状になった腹膜を切開し、薄い腹膜のみを組織からはがしていきます。

その際にヘルニア門となる部分を充分カバーできる大きさの人口補強材を挿入するため、上下左右いずれもしっかりと空間を作成しておきます。男性の場合は輸精管や精巣動静脈を温存しその他の血管や神経も温存して、神経損傷や血管損傷のおこらない部位で人口補強材を腹壁に固定しておきます。

最後に止血確認し、切開・開放した腹膜を縫合し閉じて終了します。

腹腔鏡手術では鼡径部切開法に比べ、手術操作で周囲の神経を直接損傷することが少ないため術後の痛みが少ない傾向にあります。

以上のように腹腔鏡手術は術後の痛みが少なく、傷も小さく、両側ヘルニアの場合でも一度に両側手術が可能です。

ヘルニア再発率は数%とわずかです。

入院期間は2泊3日~3泊4日です。退院後はすぐに社会復帰可能です。

補足:大腿ヘルニア、および閉鎖孔ヘルニアに関しても腹腔鏡手術であれば1枚の人工補強材ですべてカバーすることが可能です。

さらにおなかの中から観察できるので、正確な診断をすることが可能で、再発の可能性が低くなります。

B. 腹壁瘢痕ヘルニア

この病気は前述の鼡径・大腿・閉鎖孔ヘルニアとは異なり、開腹手術などの手術の傷痕に一致して発症してくるヘルニアです。

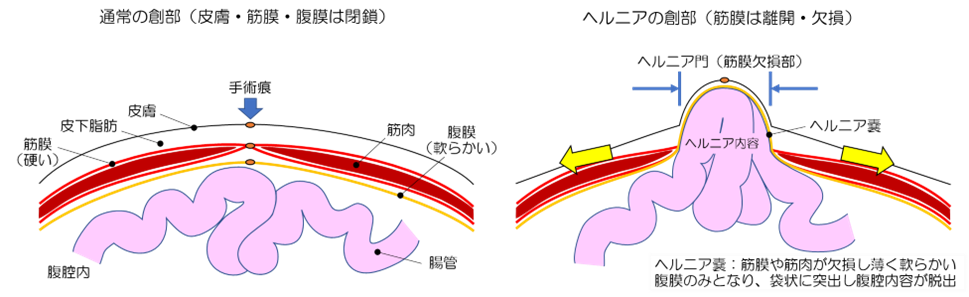

おなかの壁は体表から皮膚・筋膜・腹膜という3つの膜で構成されており、そのなかでも皮膚に次いで筋膜が強固な組織になります。

このヘルニアは手術の傷(創部)に強い力が加わり、腹壁で縫い合わせた硬い筋膜という組織が裂けることで発症してきます。

その背景には、①強い力が加わり続ける、②組織が弱い、③傷の治りが悪い、などの要因があり

①強い力とは急激に腹圧が加わる場合で、強度の便秘によるいきみ、頻回の咳やくしゃみ、など

②組織の弱さは高齢、疾患で組織の結合力が弱いなど、

③コントロール不良の糖尿病や肝硬変、慢性腎不全で人工透析を受けているなど、②③の背景に①が日常的に加わり続けることで閉鎖した創部が裂けていき

ヘルニアを発症します。

いったん裂けてしまった組織は自然に元に戻ることはなく、強い力が創部に加わり続けることでヘルニア門が次第に増大し、脱出する臓器も多くなっていき、

大きな傷でヘルニア門が大きな場合は成人の頭ほどの大きさに脱出してくることもあります。

この修復術には鼡径ヘルニアと同様に、体表から切開し修復する前方アプローチ法と、腹腔鏡を用いて腹腔内から修復する方法があります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、当院では後者の腹腔鏡手術による修復を主におこなっています。

ヘルニア門が2㎝以下と小さく、前方から切開・修復で補強できると判断した場合には、腹腔鏡を用いない修復をおこなうこともありますが、

組織が弱い場合はそのまま孔を閉鎖しても再発することがあります。ゆえに充分術前に手術方法を検討する必要があります。

<当院でおこなっている“腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術”>

手術適応: 腹壁ヘルニア(ヘルニア門が2cm以上の大きさがある)

上記にて腹痛や食後腹部膨満感などがある、美容面の問題など

麻 酔: 全身麻酔(入院治療)

手術時間: ヘルニア門の大きさが10cm以下なら2時間~3時間

(大きさが大きくなれば要する時間は長くなり、腹腔内の癒着が高度な場合には通常の手術時間に追加60分くらい要する場合も)

<実際の手術手技>

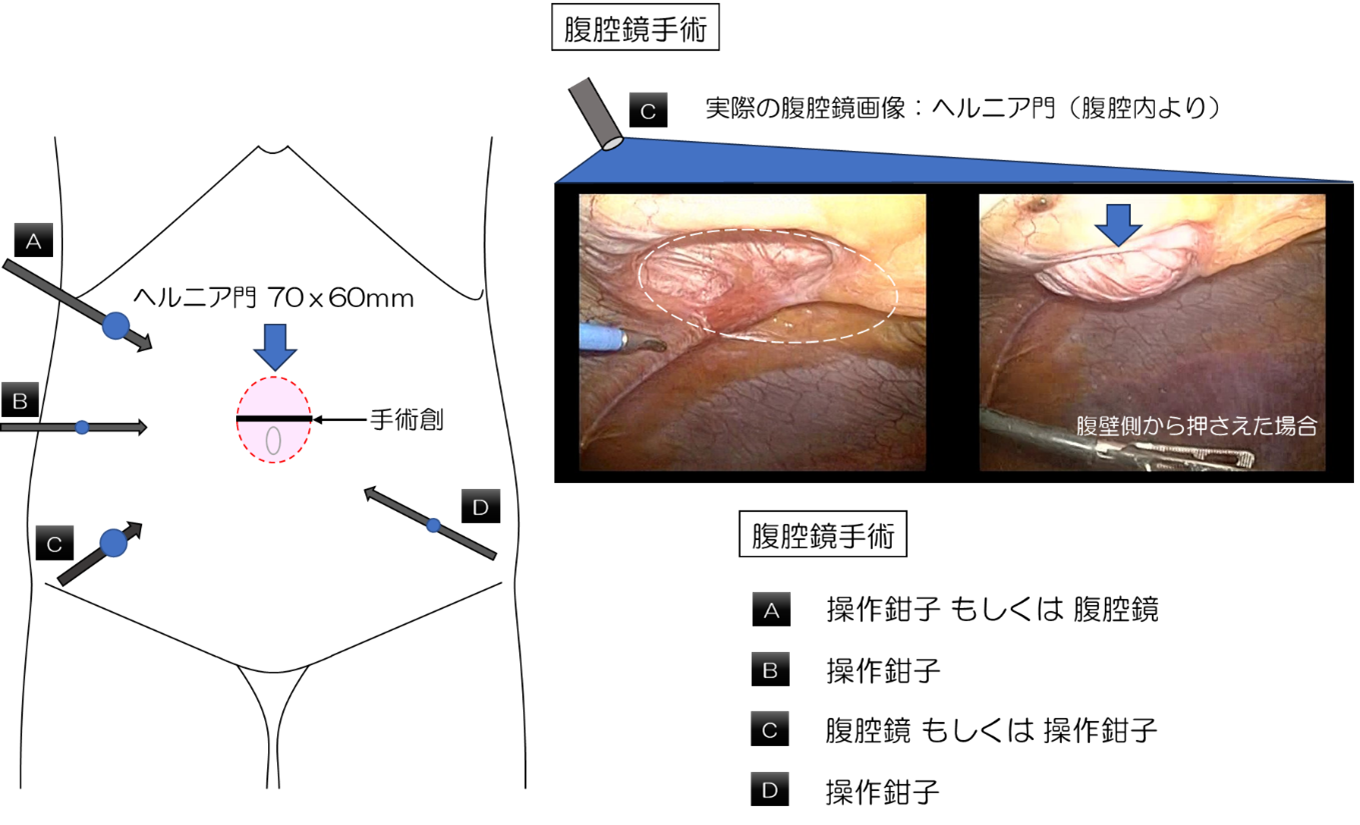

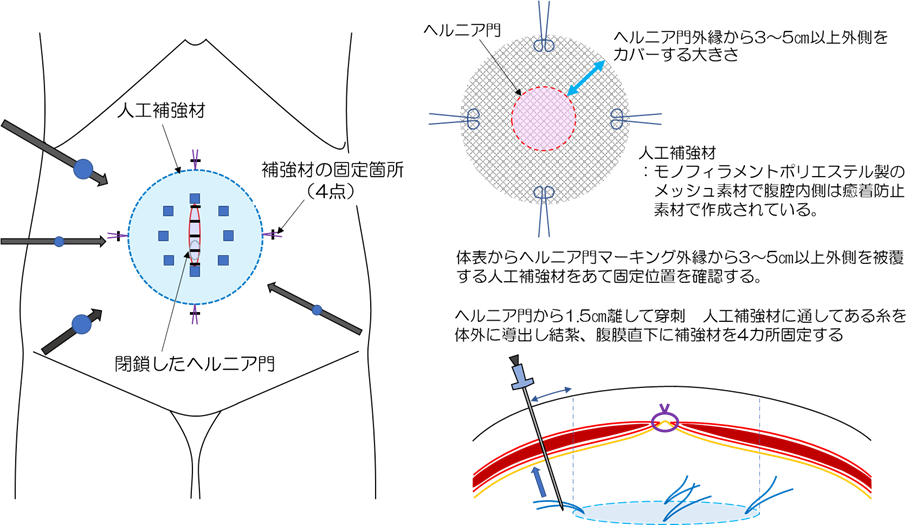

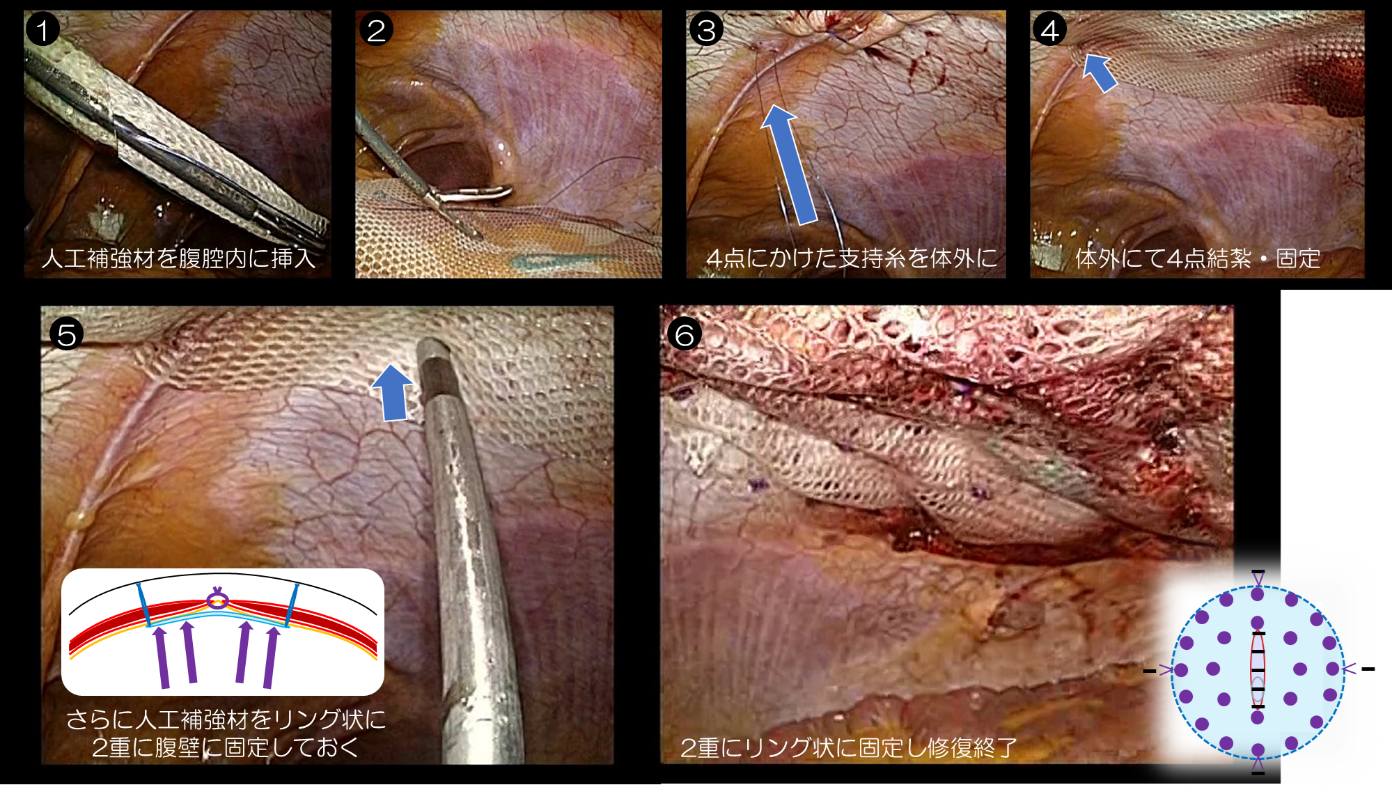

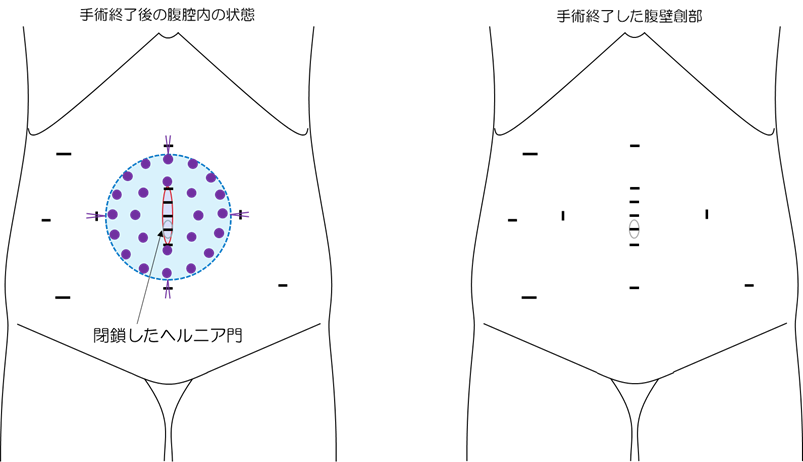

IPOM plus法:IPOM(Intra Peritoneal Onlay Mesh:人口補強材を腹腔内から留置する)法に、ヘルニア門を縫合閉鎖する術式を加えたものです。

当院ではこのIPOM plus法を導入して腹腔鏡で治療をおこなっています。この方法では大きなヘルニア門であっても修復可能で、ヘルニア修復部のツッパリ感が少なく術後安静も必要なく、早期社会復帰が可能です。

腹腔内からヘルニア嚢に腸管などが癒着しているかどうか判断可能で、実際に筋膜が欠損しているヘルニア門の大きさを正確に判断できます。さらにはヘルニア門を可能な範囲で縫合閉鎖するため、腹腔内から被覆した人工補強材ごと脱出して再発することもありません。

また美容面でも大きく切開して手術操作をすることがなく、整容性にも優れています。

まずヘルニア門を取り囲むようにポートの位置を設定します。その位置はヘルニア門の大きさや部位によって適宜変更します。特に体の正中線上にヘルニアがある場合、左右両側からポートを挿入することで手術操作がしやすくなります。

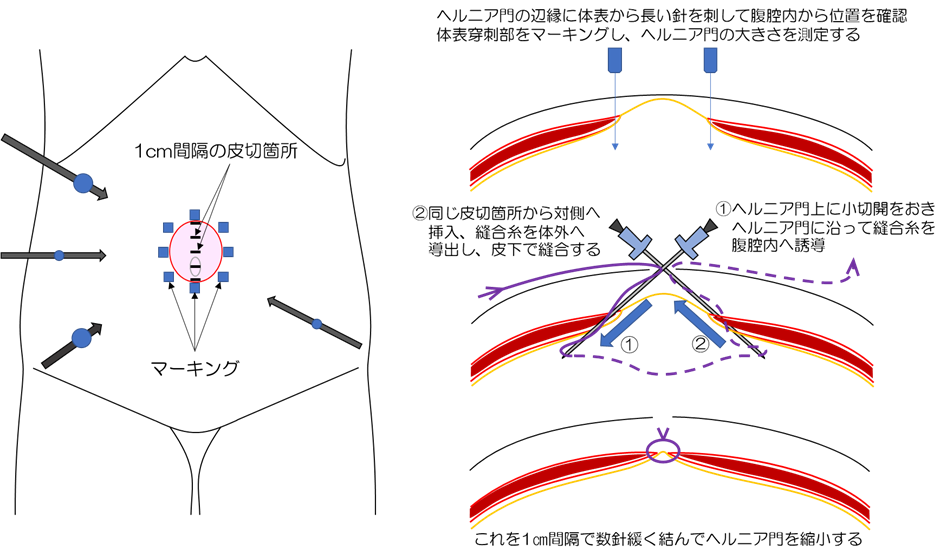

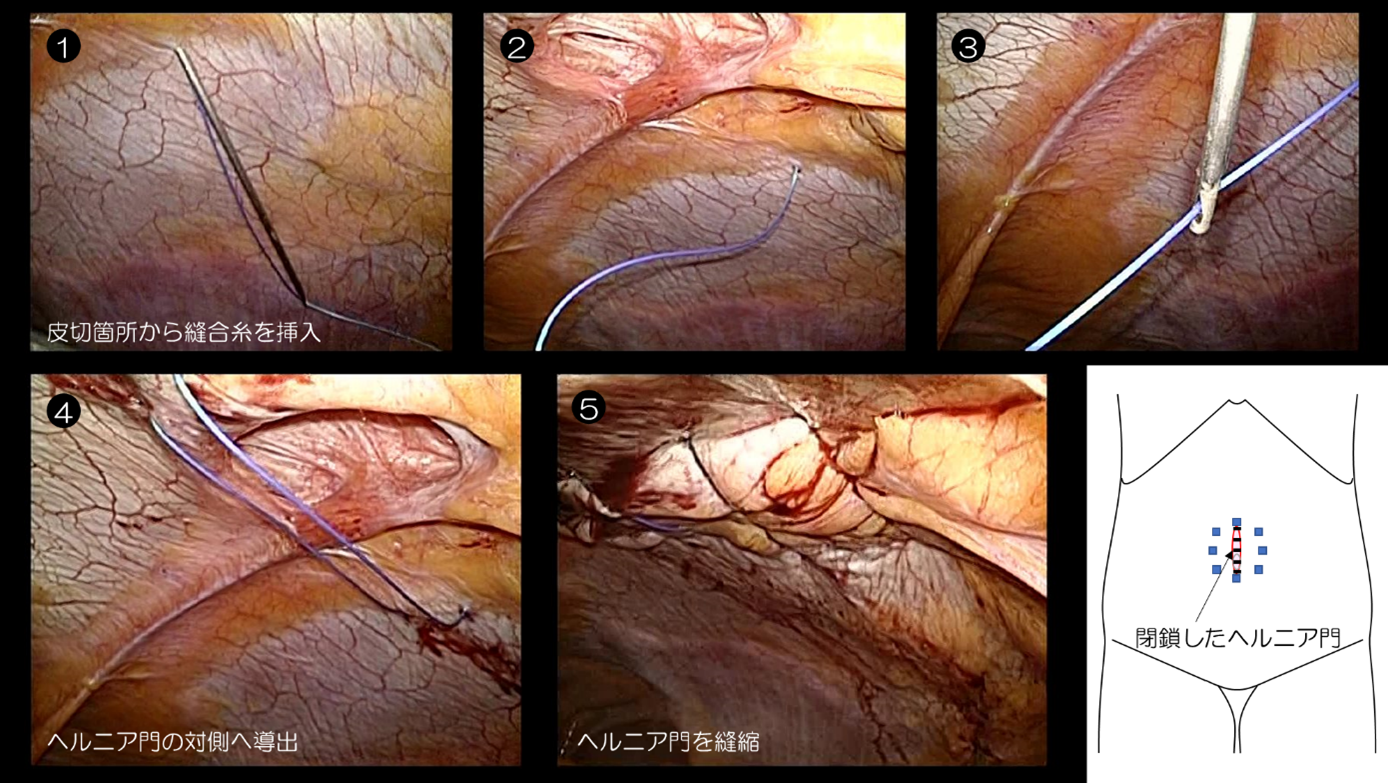

次いで腹腔内からヘルニア門を確認し、体表からヘルニア門の辺縁を圧迫しながら位置を確認します。

そののち腹腔内まで届く長めの針を用いて腹腔内へ穿刺し、ヘルニア門を確認しながら体表に大きさ・形をマーキングしておきます。

ここからがIPOM plus法と呼ばれる所以で、ヘルニア門を縫い縮めるために皮膚に5mm程度の小切開をおいて、そこから腹腔内へ孔の両縁を通すように専用の器具で糸を通して、1㎝間隔で縫縮します。

これをおこなうことで人工補強材のみで修復した場合に比べ、創部に液体の貯留する“漿液腫(しょうえきしゅ)”という合併症を起こしにくくなります。

ヘルニア門を閉鎖したのちに、腹腔内から人工補強材を固定していきます。

この人工補強材には表と裏があり、腹腔内に接する面には腸管がくっついてしまわないように癒着(ゆちゃく)防止素材が使用されています。

あらかじめこのシート状の補強材に4点支持糸を縫い付けており、これを用いて腹壁に固定します。

その後、専用の固定器具を用いてシートの辺縁に隙間ができないように2重にリング状に腹壁に固定して終了です。

最終的には大きな切開創はなく、小さな切開創が多く残るという状態になり、傷の痛みも少なく美容面でも優れています。

--------------------------------------------------------------------------------------------

以上代表的な腹腔鏡手術を説明しましたが、上記以外にも大腸癌に対しては腹腔鏡下結腸・直腸切除術を、

早期胃癌に対しては腹腔鏡下胃切除術を、腹腔内の良性疾患に対しても腹腔鏡手術が適応になる場合には

積極的に腹腔鏡手術を導入し、患者さんの体に負担の少ない手術を目指しております。